L’œuvre de Bernar Venet de 1961 à 1976

[Texte primitivement écrit pour une monographie sur Bernar Venet, printemps 1999.

Publié in Bernar Venet, La Conversion du regard. Textes et entretiens, 1975-2000, précédé de Bernar Venet: logique du neutre par Thierry Kunzel, et suivi de Transparence et opacité par Christian Besson, Genève, Mamco, 2000.]

« Je discerne fort mal ce qui est clair sans réflexion de ce qui est positivement obscur… »

Paul Valéry, Monsieur Teste

Début 1971, ayant achevé un programme qu’il avait établi « en juillet 1967 » (B. V. 74 a), Bernar Venet « cesse définitivement » de produire des œuvres d’art. Il vient de traverser comme un météore le ciel de l’art conceptuel — il a participé à son moment héroïque, celui que documente le livre de Lucy R. Lippard : Six Years : The dematerialisation of the art object from 1966 to 1972 —, ne laissant dans son sillage aucune autre formation qui, à l’instar de la sienne, eût aussi résolument arboré les couleurs du langage scientifique.

Cette épopée prend cependant son départ à l’extérieur de l’art conceptuel, dans des séries d’œuvres réalisées à Nice, dans la première moitié des années soixante, son initiation à l’art contemporain ayant bénéficié dans cette ville de la présence de membres du groupe des Nouveaux Réalistes et du mouvement Fluxus. Très tôt, dans la première monographie qui lui a été consacrée, celle de Catherine Millet publiée conjointement en Italie et en France en 1974, le moment conceptuel prend place dans un récit biographique où il n’advient qu’après cette première période niçoise, et ce contrairement à ce qu’induisaient les deux premiers catalogues de l’artiste : celui du musée Haus Lange à Krefeld (1970) et surtout celui du New York Cultural Center (1971), qui se présentait comme un « catalogue raisonné » des Five Years of Bernar Venet, ne disait pas un mot de la période niçoise, et présentait le pur cristal d’un travail sorti de rien. Le volume entier des dix ou quinze premières années de son œuvre se déploie ainsi entre l’épure d’un programme conceptuel flottant sans attache dans le ciel des idées, et une histoire plus complexe, à la fois plus personnelle et enracinée dans une image de l’artiste que le récit biographique n’a cessé de construire à travers livres et catalogues.

1. Transparence

Après-coup définitoire

La théorisation de la période conceptuelle est venue après cette dernière, entre 1971 et 1976, années que Venet dit avoir consacrées à la réflexion :

« [Mon] activité de 1971 à 1976, cette période de l’arrêt où j’ai privilégié la réflexion au détriment de la production, ce que j’ai appelé la Conversion du regard m’a permis d’utiliser mes propres œuvres comme objet d’investigation. » (B. V. 1991, p.59)

Cette période désœuvrée de la « conversion du regard », Venet la nomme encore période de la « définition », en une inversion de la séquence propre à l’art conceptuel (la définition devant par principe y précéder la monstration ou la vérification), mais sans que soit contredite pour autant la cohérence interne d’un propos qui expose continûment sa « logique ». Une telle théorisation a posteriori, ou plus exactement le procès de cette construction rétrospective, méritent d’être suivie pas à pas.

Revenant en 1977 sur ses travaux de la fin des années 1960, il se montre conscient de la place singulière qu’il a occupée dans l’art conceptuel. À la différence d’un Joseph Kosuth ou d’Art & Language, il n’a pas développé de système d’investigation linguistique qui fut dans le droit fil de la philosophie du langage anglo-saxonne (praticienne de l’analyse logique, philosophant à partir d’exemples et de questions) ; à la différence des artistes présentés par Seth Siegelaub, il n’a pas essayé de créer des situations de communication ouvertes ou polysémiques (comme il s’en rencontre chez Lawrence Weiner ou Robert Barry) ; il n’a pas exposé, tel un Douglas Huebler, le programme et les traces d’actions réalisées ailleurs ; et même s’il a poursuivi un programme systématique, tel un On Kawara, celui-ci ne s’est pas organisé autour de sa vie quotidienne.

« Pour préciser ma position par rapport aux autres artistes conceptuels qui ont utilisé le langage, j’ai déjà expliqué dans un texte qu’on ne peut trouver de parallèle entre les préoccupations des autres artistes et celles qui m’intéressaient au cours de ma période de production. » (B. V. 78, p.47)

Venet cite la théorie de l’information, qui selon lui enseigne qu’ « au terme de leur découverte, [les créateurs] cherchent en principe à exercer une adhésion au message qu’ils proposent : de la “force de conviction” des messages transmis dépendra l’adhésion du public. » Il oppose deux systèmes de communication, et son opposition semble recouvrir, si on utilise la typologie de Jakobson , une opposition entre la fonction référentielle et un mixte où se mêlent fonction poétique (centrée sur le message) et fonction conative (orientée vers le destinataire).

« L’un repose sur la “contrainte rationnelle”, utilisé par les scientifiques et théoriciens : il correspond au mode sémantique de communication. C’est une communication décomposable en mots ou en éléments isolables, ayant un caractère normalisé. Nous entrons dans le domaine de l’argumentation.

« Le second système est exploité par les écrivains et les artistes en général, ils convainquent en séduisant et en faisant usage du mode esthétique de communication. Le style agréable et l’exposition répétitive des œuvres imposent une adaptation qui entraîne une fascination chez l’amateur qui se retrouve sans pouvoir l’expliquer en pleine illusion métaphysique. » (B. V. 78, p.45-47)

La foi en des systèmes symboliques rationnels qui permettraient de sortir de la métaphysique, conduit bel et bien Venet, on va le voir plus en détail, à ne retenir des fonctions linguistiques que la fonction référentielle. C’est qu’il ne partage pas alors, avec les autres artistes conceptuels, si ce n’est la connaissance directe, du moins les idées que des chercheurs, du sein même de la linguistique héritière du formalisme (la moins suspecte de confondre langue et parole), ou du sein de la philosophie du langage anglo-saxonne (à la suite de Wittgenstein), développent au même moment sur le discours et le langage ordinaire (la notion de discours est avancée par Benveniste dès la fin des années 1940, ses fameux articles sur « La nature des pronoms » et sur « La subjectivité dans le langage » remontant respectivement à 1956 et 1958 ; l’article de Jakobson sur les embrayeurs date de 1957 ; les leçons d’Austin sur les performatifs remontent également aux années 1950, How to do Things with Words date de 1962, Speech Acts de Searle, de 1969). Étant le seul de tous les artistes conceptuels à focaliser l’attention sur le langage scientifique, on comprend que Venet ne se soit pas intéressé au langage ordinaire ou aux phénomènes de discursivité, mais c’est aussi qu’il délaisse délibérément toute une dimension du langage : il s’intéresse moins à l’usage qu’à la signification, et reste tributaire de la sémiologie barthésienne, voire d’une sémiologie de la communication, telle celle d’Eco alors tout entière centrée sur le code. Sans parler de la théorie de l’information avec son idéal d’une transmission sans reste, qui lui a fourni le modèle d’un code binaire sans troisième terme, sans gradation, sans modulation . Il se veut étranger à tout cet ordre de phénomènes que la pensée linguistique contemporaine, tant hexagonale qu’anglo-saxonne s’échine alors à repérer sous des concepts divers : le discours, l’énonciation, l’acte de langage, la pragmatique, etc. (Non parfois sans lapsus : le langage artistique est révoqué par Venet à cause de sa fonction rhétorique — convaincre —, alors qu’en attribuant au langage scientifique les vertus de l’argumentation, il le place de fait sous la juridiction de cette même rhétorique, laquelle dans l’antiquité était justement un art de l’argumentation.) Tzvetan Todorov, préfaçant en 1970 un numéro de la revue Langages sur l’énonciation, évoque la réticence analogue de la majorité de la linguistique contemporaine à l’égard aussi bien de l’énonciation que de la littéralité du langage poétique : « C’est la réflexion occidentale sur le langage qui refuse obstinément à (sic) reconnaître celui-ci comme action […] Une censure met à [la place de ces phénomènes] l’image d’un langage transparent et transitif, expressif et instrumental. » C’est bien ce langage transparent, transitif et instrumental qui fascine Venet, qui le pense comme alternative à l’expression, (sans s’inquiéter du fait que le concept d’expression présuppose aussi, le plus souvent, transparence et transitivité).

La thèse de Jacques Bertin sur la sémiologie graphique a fourni à Venet, mais a posteriori, la théorie qui va fixer jusqu’à aujourd’hui, dans son discours, le sens des œuvres conceptuelles réalisées à partir de 1966 — le geste artistique, au moment de son émergence n’ayant pas disposé alors de cet étayage théorique. Le livre de Bertin est paru en 1967, et une synthèse de ses recherches figure dans une livraison de la revue Communication en 1970 , mais la première mention, par Venet, de la distinction faite par cet auteur entre les signes monosémiques, polysémiques et pansémiques ne se rencontre pas avant l’entretien de 1974, où Venet extrapole à partir d’elle toute une théorie de l’art et de son évolution :

« [Mon] activité depuis 1966 a consisté en la présentation de pièces monosémiques.

Le recours aux signes linguistiques ne s’avérait pas suffisant puisque leur signification est différentielle et dépend des rapports qu’ils contiennent dans la chaîne linguistique. Le terme selon le contexte présente une stratification de sens et c’est de cette multiplicité que surgit l’image poétique. Alors que le vocabulaire mathématique et ses symboles tendent à éviter toute polysémie en ne portant qu’une signification rigoureusement définie par l’univocité des termes employés. […]

Les tableaux appartiennent au domaine des messages visuels et les signes qu’ils exploitent peuvent appartenir à l’un de ces trois groupes (mis au point par les travaux de Jacques Bertin, en France) :

1. Polysémique […]

2. Pansémique […]

3. Monosémique — nous y trouvons l’image graphique (diagramme) et le symbole mathématique ; ils ont la propriété de ne posséder qu’un seul niveau de signification.

L’histoire de la peinture a évolué jusqu’à nos jours dans les limites des deux premiers groupes ; pour le second, il a fallu attendre ce siècle avec Kandinsky et Mondrian ; il restait à exploiter le troisième et à quitter le domaine de l’image expressive pour explorer celui de l’image rationnelle. » (B. V. 74a, p.25)

En 1975, il fera paraître une « Lecture de Représentation graphique de la fonction », que Thierry Kuntzel cosigne. Elle comporte un schéma situant cette œuvre de 1966 dans une lignée « rationnelle », où elle est la seule qui y soit dotée d’un code monosémique. Ce schéma, par la suite souvent reproduit, relie de petites reproductions d’œuvres par deux chaînes parallèles, matérialisées d’un trait épais, avec un effet graphique certain : celui de faire paraître la reproduction de l’œuvre de Venet, comme un point d’aboutissement : Venet se reconnaît des prédécesseurs ayant œuvré comme lui dans « l’image rationnelle », Vantongerloo et Donald Judd (dans des notes de 1975, il part du carré noir de Malévitch et cite Rodtchenko, Van Doesburg, l’art concret suisse et Morellet), mais il s’attribue l’avancée supplémentaire de la monosémie. Comme en 1967 il était passé de la copie de schémas graphiques à celle de pages entières d’exposés scientifiques, et que sous le chapeau de la monosémie Bertin rangeait « la graphique » et « le verbal » (id est l’exposé scientifique), on comprend qu’il ait trouvé chez cet auteur, non seulement l’explication de son propre champ exploratoire, mais aussi l’écho de sa propre évolution.

D’autres sources, où il avait puisé des justifications de sa démarche, l’avaient auparavant retenu. En 1971, une longue citation de Bertrand Russell ouvre sa contribution à la revue VH101 ; elle porte sur l’unité de la logique et des mathématiques, et Venet enchaîne sur le calcul logique :

« Tout calcul suppose qu’on substitue aux termes du langage courant, par lesquels on désigne les objets du calcul, des symboles précis et rigoureux et des règles opératoires portant sur ces symboles ; il est donc nécessaire de créer au départ un nouveau langage non soumis à la subjectivité ou, comme on dit, un métalangage. » (B. V. 71b, p.73)

La substitution de l’art monosémique à celui qui avait prévalu auparavant a donc trouvé son modèle dans le geste logiciste de traduction du langage courant dans les termes du calcul logique.

Si cette substitution est opérée, le langage peut alors en toute transparence donner directement accès au contenu scientifique qui importe seul. Venet en tire la conclusion que si la théorie change, alors la manifestation artistique doit aussi évoluer ; elle doit suivre les ajustements et révisions de la science : pour telle œuvre indiquant la théorie des probabilités, on changera le livre présenté à chaque nouvelle édition. Le point de vue est l’exact opposé de celui d’autres artistes qui, à la même époque, arguent de la matérialité du signifiant (ceux de Supports/Surfaces par exemple). Pour Venet, le contenu scientifique existe en dehors du signifiant qui le transmet. Il adhère à cet égard à la même croyance en la transparence des signes qu’une bonne part de l’art conceptuel à ses débuts, celle qui pense que l’art peut être dématérialisé, et que le reste doit être versé à l’illusion rétinienne dénoncée par Duchamp. D’où une liste des « moyen utilisés », le terme « moyen » trahissant cette idée d’un signe neutre qui soit simple médiation : report sur toile, blow-up, magnétophone, livre, envoi postal, disque, abonnement à un journal, exposés scientifiques, invitations à des conférences. « Les moyens utilisés jouent un rôle important dans leur fonction de communication », dit Venet, qui oppose en conséquence son usage du blow-up, lequel « ne transforme pas le sens de l’expression » et « n’a pour rôle que de faciliter la compréhension du message », à celui d’autres artistes l’utilisant d’une façon expressive (B. V. 74a). Les mêmes considérations, quant à un signe transparent qui ne soit qu’un moyen, sont présentes dans son programme de 1967, pour lequel il délègue le choix des sujets à des experts de chaque discipline :

« Cette insistance à vouloir me dégager des œuvres qui allaient suivre visait à montrer que leurs caractéristiques matérielles et plastiques étaient indépendantes du concept qui seul primait et devait être la seule information à considérer pour définir la validité de mon travail. » (B. V. 74, p.18)

« [Les] moyens utilisés ne sont pas considérés pour eux-mêmes, ils font partie d’un tout et fonctionnent de manière à mettre en valeur un thème particulier […] » (B. V. 74, p.22)

L’absolu syntaxique

Si, dans le fameux article de 1960, où il définit les fonctions du langage, Roman Jakobson avait eu à classer le langage scientifique, il l’aurait sans doute rangé, comme de nombreux messages, du côté de ceux dont « la fonction dite « dénotative », « cognitive », référentielle — est la tâche dominante » (Jakobson dit aussi « orientation vers le contexte »). De cette typologie, Roland Barthes tire en 1967 une comparaison entre le langage poétique et celui des sciences (son propos porte sur les sciences humaines, mais les sciences dures ne le contredisent pas) : si le langage poétique est un message dans lequel la visée est le message lui-même, pris pour son propre compte, alors, celui des sciences se définit moins par leur contenu ou leur méthode que par leur statut social d’objet digne d’être transmis ; pour la science le langage n’est qu’un instrument transparent, transmettant des contenus qui préexistent en dehors de lui. Quand l’opacité est l’attribut du langage poétique, la transparence est celui du langage scientifique.

On peut donc mettre d’un côté la transparence, la transitivité du langage scientifique et lui opposer l’opacité, la réflexivité propre au langage poétique. Une telle opposition est le propre d’une typologie typiquement moderne ; elle repose sur une double césure : celle qui inaugure l’âge de la science moderne, et celle qui place, depuis le romantisme allemand, la réflexivité au cœur du langage poétique. Elle défait l’unité qui caractérisait l’âge de la représentation où ne pouvait se concevoir leur déliaison : tout signe, toute représentation supposant pour les classiques la présence/absence du signe, c’est-à-dire simultanément la pensée de ce que je pense et, virtuellement, la conscience du fait que je le pense. François Recanati illustre ce statut classique du signe par le schéma suivant, où x est dans le signe le représentant, et y, le représenté :

Pour fonder une logique scientifique, Russell et Whitehead, en lutte contre le psychologisme et désireux de lever l’hypothèque des paradoxes surgissant dans le langage ordinaire, ont recours à deux armes complémentaires : la théorie des types, qui permet de repérer les hétérogénéités, de respecter les hiérarchies fonctionnelles, de faire en sorte qu’une « collection » ne soit pas « membre de cette collection », bref d’interdire toute proposition de caractère réflexif ; la théorie des descriptions, qui permet d’éliminer de ces dernières ce qu’elles contiennent d’éléments logiquement impurs, en traduisant leurs énoncés en terme de fonctions propositionnelles dont les variables ne peuvent être que des noms logiquement propres ou des expressions purement référentielles. Ces deux armes destinées à redresser le langage ordinaire permettent de réduire le schéma classique à une pure forme transitive :

La voie est désormais dégagée pour qu’un partage des rôles s’institue, pour que s’instaure une distinction typologique entre langage scientifique et langage poétique. Quand Jakobson décrit la fonction poétique, il peut sans problème lui réserver l’autre partie disjointe du schéma classique démembré, la part de réflexivité que ce schéma ne dissociait pas de la représentation :

René Wellek et Austin Warren , dans leur essai de définition de la nature de la littérature (et de l’art en général), ont donné un tableau assez complet de l’opposition entre le scientifique et le poétique. Ils notent que « le langage scientifique idéal est purement “dénotatif” : il vise à établir une correspondance terme à terme entre signifiant et signifié. Le signifiant est totalement arbitraire et peut donc être remplacé par des signifiants équivalents. De plus le signifiant est transparent ; c’est-à-dire que, sans attirer l’attention sur lui-même, il nous oriente sans ambiguïté vers son signifié. Ainsi le langage scientifique tend vers un système de signifiants du type des mathématiques ou de la logique symbolique. Son idéal est un langage universel, comme cette Characteristica Universalis que Leibniz avait commencé à imaginer dès la fin du XVIIIe siècle. » Par contraste, le langage littéraire « abonde en ambiguïtés », est chargé d’associations qui le rendent « connotatif », « n’est pas uniquement référentiel », mais a « un côté expressif », « ne se contente pas d’énoncer et d’exprimer [mais] prétend influer sur l’attitude du lecteur », ce qui revient à dire qu’il a un aspect « pragmatique », enfin l’accent y est mis sur le signifiant lui-même.

Une autre façon de définir le langage scientifique par rapport au langage poétique est de les situer du point de vue de la rhétorique (restreinte) des figures. Pour Jean Cohen , le degré rhétorique zéro, à défaut d’être définissable dans l’absolu, peut du moins se trouver approché dans le langage scientifique qui, davantage encore que la prose écrite, offre l’exemple d’un langage où l’écart est réduit au minimum. Ce n’est plus alors l’absence de réflexivité, sa transparence, qui qualifieraient le langage scientifique, mais son degré rhétorique zéro. Définir le style comme écart par rapport à un degré zéro qu’incarnerait le langage scientifique, c’est du même coup définir ce dernier comme norme.

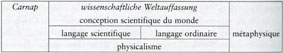

Popularisée par Roland Barthes , l’expression « degré zéro » fut, on le sait, appliquée par lui à la littérature. Pour expliquer ce qu’il entend par « degré zéro de l’écriture » ou « écriture blanche », ou encore « écriture innocente », il rapproche ce genre d’écriture du terme neutre en linguistique ; il donne l’exemple de l’indicatif, « forme amodale » par rapport aux modes subjonctif ou impératif. Une écriture d’un tel type est « libérée de tout élément de servitude à un ordre marqué du langage ». Sur un de ses versants elle est portée vers sa propre disparition : « agraphie terminale de Rimbaud ou de certains surréalistes ». Selon Barthes, qui conclut son livre sur ces considérations, « la recherche [par les écrivains] d’un non-style, ou d’un style oral, d’un degré zéro ou d’un degré parlé de l’écriture, c’est en somme l’anticipation d’un état absolument homogène de la société […] une sorte d’anticipation [qui] figurerait la perfection d’un nouveau monde adamique où le langage ne serait plus aliéné ». Il faut donc enregistrer, pour ce qui nous concerne, l’existence d’une sorte de poétique qui contrevient volontairement à la poétique par son refus de l’écart et sa recherche d’une transparence de l’écriture, transparence imaginée d’ailleurs plutôt du côté d’un parler ordinaire que de celui de la science, de toute façon du côté d’un langage qui dirait directement les choses, qui ne ferait que les dénoter. Lorsque Barthes rêve un tel langage dans les années cinquante, et en trouve des exemples chez Alain Robbe-Grillet et Jean Cayrol, il pense à une sorte de signalétique du monde réel, à des signes qui ne seraient constitués que de signifiants et de référents. « D’où un langage purement substantif (c’est-à-dire un langage de la substance et non de l’adjectif), et par là même une poésie sans aucune fuite vers le jugement, l’impression ou l’image : les mots y construisent les choses et non pas le message du poète sur leurs qualités […] Le mot signifie l’objet sans relais, sans auxiliaire, sans qualificatif, sans entours qui dérobent : le mot est l’objet. » Le langage n’est plus séparé du réel, remarque Bernard Comment, « du coup le récit, et avec lui toute une logique de la représentation pourrait s’effondrer. » Il est curieux de constater que ce rêve d’un langage-objet purement dénotatif, purifié de tout investissement axiologique, retrouve dans les termes les formulations d’un Frege — sa Begriffsschrift, (son idéographie, qui reprenait elle-même, par-delà les siècles le projet leibnizien de la caractéristique universelle), et sa distinction entre expression du sens et dénotation de la référence —, ou d’un Carnap, et plus généralement celles de la lignée néo-positiviste. Pour ce dernier et les tenants du Cercle de Vienne, à la recherche d’une Wissenschaftliche Weltauffassung, d’une conception scientifique du monde, la visée d’un « absolu syntaxique », était aussi, comme le rappelle Antonia Soulez , une visée de l’unité sociale : il est à remarquer que Carnap, quand il voudra définir une tabula rasa, un langage protocolaire servant de base à l’édifice scientifique, ira en chercher le modèle dans le langage physicaliste, celui-là même du sens commun quand il désigne les choses du monde.

Il est dès lors possible de schématiser la place qu’occupent différentes attitudes artistiques ou littéraires par rapport au langage scientifique. Rappelons tout d’abord les caractéristiques d’une coupure qui pour être diversement formulée semble cependant courir au même endroit :

La comparaison entre Carnap et Barthes est alors riche d’enseignement. Chez le premier le langage scientifique ne parvient à s’opposer à la métaphysique qu’en tentant de s’annexer, à terme, le langage ordinaire :

Le second obéit à un mouvement comparable, quand soucieux d’opposer degré zéro de l’écriture et idéologie, il rapproche le degré zéro d’un langage ordinaire purement dénotatif :

Dans les deux cas, le langage ordinaire, n’est rangé dans une case du tableau que comme reste à résorber. Mais comment ne pas voir que par son caractère de supplément il résiste à une telle assimilation et fait boiter la belle opposition manichéenne. Dans les deux cas l’absolu syntaxique se dévoile comme une entreprise philosophique, pour ne pas dire métaphysique.

Si la période conceptuelle de l’œuvre de Bernar Venet doit être étendue aux années 1971-1976, c’est parce qu’il poursuit sur le plan théorique la même visée que dans ses œuvres conceptuelles de 1966 à 1970, celle d’un langage purement dénotatif, logiquement pur, la sorte d’absolu syntaxique qui avait été rêvé avant lui au sein même de la science, par les Frege et Russell, et par le Cercle de Vienne dans sa lecture quelque peu gauchie du Tractatus de Wittgenstein. Le rêve d’un univers monosémique où les mots correspondraient enfin aux choses, où toute ambiguïté aurait été résorbée, ce rêve d’effacement de tout écart rhétorique, de transparence du signe, repose en fait sur une idéologie, celle de la visée de l’Unité : unification des sciences pour Carnap, mais aussi convergence du langage scientifique et du langage ordinaire en une même « conception scientifique du monde » ; pour Barthes jonction du langage littéraire et du langage ordinaire, dans la même visée du neutre, ou degré zéro ; pour Venet, langage artistique et langage scientifique, placés tous deux sous le règne d’une monosémie triomphante.

Fétichisme du code

Le meilleur article jamais publié sur les dix premières années de l’œuvre de Bernar Venet demeure l’essai de Thierry Kuntzel qui prit place au sein d’une publication de l’artiste en 1975. Sans qu’aucun appareil paratextuel ne situât la différence de registre, cet essai sur l’œuvre de l’artiste, y est mis au même rang (il vient après) que la publication par celui-ci de deux textes scientifiques en anglais : l’un de « Mathématiques » sur les nombres tangents, les nombres d’Euler et les nombres de Bernoulli, l’autre, d’ « Astrophysique », qui examine la composition d’une certaine galaxie. L’indication paratextuelle, « Texte analytique », qui chapeaute le titre du texte de Kuntzel et voudrait le faire passer par analogie pour un article scientifique, désigne il est vrai une science introuvable ; mais au-delà de sa récupération par le paratexte artistique, l’étude de Kuntzel fait cependant le point très objectivement sur la rigueur de la recherche monosémique de l’artiste, tout en s’interrogeant sur l’air du temps qui l’a vue émerger, et sur son envers inconscient. Kuntzel découpe la période qui nous intéresse selon trois parcours : dans le premier, qui va des tas de charbon aux tubes de plastique peints, en passant par les reliefs en carton recouvert de laque, « se répète inlassablement la même problématique : la recherche d’un degré zéro de la peinture dont “l’absence de style” est le signe le plus manifeste » — Barthes est bien sûr cité ; dans le second, qui commence avec « l’épure » des croquis cotés et débouche sur les diagrammes mathématiques, l’on vise à « éliminer les résidus d’ambiguïté », à « enrayer le déferlement connotatif » ; dans le troisième, qui porte sur les œuvres plus proprement conceptuelles, la désignation du code monosémique est améliorée dans la mesure où celui-ci est « déplac[é] à travers des matières différentes » : « le parcours de Venet à travers les différentes disciplines scientifiques correspondrait à l’itinéraire de symbolisation de la logique qui remplace les termes individuels par les “variables d’objet”, les termes conceptuels par les “variables prédicatives”, etc. » — dans la logique de son travail, Venet cherchant en fin de compte à éviter que soit valorisé un objet (le diagramme, le livre, etc.), à déjouer les pièges du fétichisme de l’art. Prenant du recul à l’égard de ce parcours, Kuntzel rapproche ce qu’il appelle la « logique du neutre » des pulsions de mort que Freud a repéré dans l’économie de l’appareil psychique (tendance à annuler ou à abaisser au maximum les excitations). Retournant l’argument de l’artiste s’excluant de tout fétichisme, il s’appuie sur Baudrillard pour dire que dans le fétichisme ce qui parle ne serait pas la passion des objets, mais la « passion du code », et reverse en définitive l’œuvre de Venet dans ce même fétichisme dont elle prétendait sortir.

2. Hétérogénéités textuelles

Il n’est pas difficile de constater que le langage scientifique des livres dont Bernar Venet extrait des passages, dans ses œuvres dites conceptuelles, n’a pas la pure fonction référentielle qu’il lui attribue. Si le contenu du message est aussi une caractéristique du texte lui-même, on a bien à faire, selon les catégories de Jakobson, à quelque chose qui a glissé du côté du poétique.

Connotation

Il serait en effet étonnant que ce que le public lambda regarde et lit dans les textes qui lui sont offerts soit la théorie scientifique en question : ce public n’a pas son regard et sa pensée principalement tournés du côté de la science ; le public moyen d’une galerie d’art ou d’un musée ne vise pas, à travers la lecture qu’il effectue d’une œuvre conceptuelle, un contenu scientifique. Il est bel est bien face à un objet qui, de ce point de vue, a de fortes chances de lui paraître opaque : abscons, obscur. Il est d’ailleurs peu probable que ce public, pour sa majorité, lise ces textes in extenso ; bien au contraire sa lecture se borne la plupart du temps à constater l’appartenance du texte à un certain genre, le texte scientifique, et ne va pas plus loin.

Je sais bien que s’agissant du discours de la science il peut paraître incongru de le soutenir, mais on peut se demander si la réduction du langage scientifique à sa seule allure, son aspect extérieur de texte scientifique (le public moyen, rappelons-le, n’étant pas à même de suivre l’argumentation du contenu de ces textes) ne revient pas à ranger ce discours aux côtés des autres discours typés qui constituent le stock idéologique d’une période d’une société ou d’un groupe, ce stock formant l’ensemble des intertextes dans lequel l’artiste peut puiser. C’est ainsi que la réduction du langage scientifique à son allure et, plus qu’à sa monosémie, à son style (ses listes, ses formules, ses tableaux, son lexique idiolectale) le range de façon imparable du côté des idéologies que l’art manipule (ce qui n’exclut pas ce même art d’en faire partie). Quand Warhol puise dans les images convenues du Star Sytem, où Lichtenstein dans l’idiolecte du monde de la bande dessinée, Venet va chercher ailleurs, mais cet ailleurs n’est pas le langage scientifique, c’est le langage scientifique intégré dans le dictionnaire des idées reçues par l’art, un langage mis au rang des représentations que l’art se fait du monde et des langages qui le peuplent, réduit à l’état de stéréotype visuel, quand bien même la stricte fidélité au contenu des textes scientifiques eut-elle été respectée par l’artiste. Le texte scientifique versé dans l’art y véhicule moins une information scientifique qu’il y devient une sorte d’auto-stéréotype (si je puis me permettre cette expression inélégante). Sur le plan scientifique, le sens ne vient plus de l’énonciateur scientifique — ni même de l’artiste —, mais du lecteur pour qui il relève, « du préreçu et du préconstruit, lui-même enraciné dans le collectif (le groupe, la société, la culture) ». Ce lecteur repère essentiellement certains indices : les chiffres, les graphes ; il réfère la page à lire à un schéma descriptif qu’il possède déjà et qui appartient à son propre code socioculturel. Pour ce lecteur, « le sens ne peut advenir qu’à partir de la stéréotypie ; celle-ci [étant] le point de départ obligé de toute signification ».

Ainsi chaque terme scientifique avancé, exposé, non seulement dénote un contenu scientifique, mais connote la science en général. Chaque énoncé est flanqué de l’idéalité, de l’abstraction qui en fait un message scientifique « en général ». Un second système sémantique, décroché par rapport au système de la dénotation, se greffe sur celui-ci : un système de connotation, d’autant moins visible qu’il est toujours prédiqué en apparence à propos du même objet, la science — la seule transformation ayant eu lieu d’un système à l’autre étant le passage d’une occurrence de la science à son type, ou, pour reprendre les termes de Peirce, le passage du token au type. De la même façon que la tulipe, selon Umberto Eco , connote la classe fleur à laquelle elle appartient, nous dirons que chez Venet tel texte scientifique reproduit par blow up connote de façon « hyponymique » la classe de tous les textes scientifiques, classe dans laquelle il est lui-même inclus. Les signifiés de connotation peuvent donc se glisser subrepticement à côté de ceux de dénotation, non seulement parce qu’ils sont strictement isomorphes aux premiers, supportés par les mêmes signifiants (tel graphe mathématique par exemple), mais parce que leur contenu ne diffère apparemment du contenu posé qu’en extension (/tel énoncé scientifique/ vs /tous les énoncés scientifiques/). En réalité, cependant, le caractère de stéréotype modifie aussi le sens en compréhension (/tel énoncé scientifique/ vs /la scientificité/), et la connotation hyponymique par stéréotypie introduit bel et bien une hétérogénéité sémantique.

Champs

Pour interroger le geste de Venet sur le terrain même où il l’a placé, celui d’une typologie qui discerne le langage scientifique du poétique, il faut revenir aux guillemets déjà utilisés par Frege, à la théorie des types de Russell, ou rappeler avec Strawson et Searle la distinction entre désignation et mention. Quand Venet va répétant :

« I do not present my work as art, but I present mathematics and other scientific disciplines for they are, i.e., pure knowledge as such » (B. V. 71 a),

il induit l’idée d’un langage logiquement pur, ne comportant pas de niveau hétérogène, obéissant au critère d’absence de réflexivité défini par Russell. Mais est-ce bien le cas ? N’y a-t-il pas quelques guillemets implicites ? Searle, après Strawson nous avertit de ce qu’ici nous confondons peut-être l’usage et la mention : le mot désignant le philosophe grec n’est pas employé de la même façon dans /le philosophe Socrate/ et dans /« Socrate » a sept lettres/. À l’usage direct dans le premier cas, s’oppose l’indication, la mention, que matérialisent les guillemets dans le deuxième. Doté d’un niveau universitaire suffisant, on peut écouter la conférence de Guy de Balbine : Note on Random Permutation, et accroître ou vérifier ainsi ses connaissances scientifiques, on fait alors de l’enregistrement sur bande magnétique un certain usage, on écoute un texte comportant des données expérimentales et des lois scientifiques ; mais, si, collectionneur ayant acquis cette bande en tant qu’œuvre de Venet datée de 1967, on l’écoute (ou la regarde), l’usage que l’on en fait est celui d’une mention, celle que fait l’artiste en la plaçant là devant nous. Les guillemets sont mis par l’art sous la forme d’un certain nombre de marqueurs : présentation du magnétophone sur un socle, cartel correspondant au mur, cadre de la salle d’exposition, le marqueur le moins visible étant le cadre immatériel des limites de l’art — celles qui selon Daniel Buren dans Limites critiques (1971) se reconstituent toujours —, celui du « champ » de l’art, pour parler comme Pierre Bourdieu. Venet lui-même est conscient de cette mention. En 1969 et 1970, dans le cadre de son programme ordonnant l’examen successif de différentes disciplines, il présente l’agrandissement de pages de livre, en ne retenant que celles du titre et du sommaire, le livre lui-même étant posé sur un socle à côté. Dans l’explication qu’il en donne, après avoir attribué au passage à l’image des premiers blow-up une qualification proche de celle du stéréotype (« une information figée »), il reconnaît à celle des plus récents une fonction d’indication :

« L’utilisation du blow-up dans les présentations de livres a une fonction bien différente de celle des Weather Reports, des Analyses grammaticales ou des pièces de 1968, telle : Neutrino Viscosity in Cosmological Model. Dans ces dernières pièces, le blow-up est le support direct du thème et l’information est directement figée. Il faut d’abord savoir que les blow-up des présentations de livres reproduisent la page du titre et la page du sommaire du livre qu’ils accompagnent. Ils ne sont pas indispensables au fonctionnement de la pièce, mais leur utilisation a pour but d’attirer l’attention sur le livre, et donc effectivement de le signaler, avec ce trait essentiel qu’un signal, à la différence d’une représentation symbolique, n’a qu’un rapport arbitraire et extrinsèque avec le signifié. » (B. V. 74a, p.27)

Si le rôle de l’indication est bien perçu au sein des œuvres décrites, Venet n’en conçoit pas pour autant l’extension à n’importe laquelle de ses œuvres conceptuelles. C’est que soucieux de distinguer son œuvre du Ready-made, il doit passer sous silence ce qu’elle partage avec celui-ci : la mention. Il lui faut répéter combien sa présentation du texte scientifique est « directe », et gommer les guillemets. Quant à nous qui percevons l’indication (les guillemets de la mention), nous pouvons bien ranger ce geste de présentation de texte scientifiques dans la classe des Ready-mades, entendu que ce genre artistique ne se limite pas à un transfert d’objet, mais peut aussi être un transfert textuel.

Typologie

La question peut donc être posée autrement : en ne quittant pas le plan de l’analyse textuelle. À quel type de texte appartiennent les extraits agrandis d’ouvrages scientifiques que Bernar Venet expose ? Est-ce que ces textes sont tout entiers de type scientifique, ou ne comportent-ils pas des marqueurs d’appartenance au type poétique. Comment ces deux types cohabitent-ils secrètement dans le texte de Venet, l’un masquant en quelque sorte l’autre ? Poser la question ainsi, en termes de typologie textuelle, revient à prendre au mot l’artiste lui-même. Très tôt, en disant ne pas présenter de mathématiques en tant qu’art, mais en tant que telles, ne s’est-il pas défendu contre l’assimilation de son travail à un Ready-made ?

« Je ne présentais pas les mathématiques en tant qu’art, mais les mathématiques en tant que telles, pour leur propre importance, pour leur propre fonction. (Il ne s’agissait pas de faire des mathématiques un nouvel objet, un nouveau Ready-made.) J’attribuais à leur présentation un but didactique. » (B. V. 71 b)

En distinguant de façon aussi affirmative le genre d’art dans lequel il s’est engagé de celui des autres artistes conceptuels, en distinguant le langage scientifique de celui de l’art en général, il fait usage d’une typologie implicite. L’allusion au « didactique » dit bien, du reste, cette préoccupation typologique. Le problème qui l’intéresse est donc en partie d’un autre ordre que celui du Ready-made — sur ce point il a raison de protester —, car il ne s’agit pas d’examiner uniquement la relation entre des champs différents, mais d’identifier, de classer différents types de langages et de jouer de leur juxtaposition ; le champ dans lequel cette distinction vient s’inscrire restant bien sûr à prendre en compte ensuite.

Quand on lui demande si l’usage du goudron est un geste d’appropriation de type Nouveau Réaliste, Venet l’inscrit dans une tradition picturale : il rapproche ses tableaux des monochromes d’Yves Klein, de la peinture américaine des années cinquante, et de la peinture minimaliste (B. V. 74 a, p. 12-13). Les premiers travaux graphiques, qui proviennent du geste inaugural de substitution d’un croquis coté à une sculpture, lors d’une exposition à Céret, en 1966, furent d’emblée défendus sur un plan pictural — il n’est pas question alors de Ready-made, mais d’une appartenance disciplinaire tout à fait traditionnelle : celle de la peinture, discipline qui, il est vrai a été depuis Duchamp ravalée au rang de genre artistique. Quand Venet dit « je rejette toute émotion personnelle » (B. V. 67), il parle de ce qui a lieu sur la toile, et les graphiques peuvent être compris comme un nouveau motif. Le journaliste local, qui rend compte d’une visite au « peintre » au début de l’été 1967, semble tenir sur ce point un discours autorisé :

« Le peintre nous a expliqué comment son symbolisme, influencé par Paul Klee, l’avait conduit à l’art minimal : pendant une période assez courte, il a peint des goudrons monochromes, toiles noires unies de tailles diverses qui intéressent quand même des amateurs !

Il s’est ensuite orienté vers des reliefs en carton, peints industriellement. Ce nouveau style, aussi fermé que le précédent, se fait admettre dans le milieu de la peinture […]

Après la peinture sur carton, c’est encore la peinture industrielle, mais sur tubes, cette fois-ci, et des tubes débités en usine !

“L’industriel” a mené ensuite Bernar Venet à la science. Et c’est ainsi qu’il est maintenant le seul peintre au monde à exploiter un nouveau style : il prend ses sujets dans les revues spécialisées de physique solaire, de cosmophysique, peint les graphiques et y joint une bande magnétique explicative de ses tableaux. »

En dépit de ses imprécisions, voire de ses erreurs, ce journaliste ne parle pas “ peinture ” avec une telle insistance, entièrement à tort. Encore en 1974, à propos de ses cartes météorologiques, Venet parle de paysages, et pour ses blow-up, d’espace du tableau (B. V. 74 a). Tout au long de la période conceptuelle, et même après comme on vient de le voir, la revendication générique est donc incertaine : l’énoncé d’appartenance à un art « dématérialisé » est, contre toute évidence, toujours dénié, et la revendication de l’usage d’un langage scientifique, plus ou moins minée par la référence confuse à la peinture. À partir des années quatre-vingt, le mot « ligne », récurrent dans les textes et entretiens, fera parfois pencher l’indication d’appartenance générique du côté du dessin (cf. Venet 81, et 93) ; s’ajoutant à celle de la sculpture, devenue centrale, cette référence à la ligne est là de toute évidence pour affirmer un lien, pour dire le fil qui relie les œuvres postérieures à 1976 à celles qui ont précédé.

Venet lui-même a une perception incertaine de la typologie textuelle à laquelle il réfère à l’époque conceptuelle : quand il évoque le schéma fonctionnel de Jakobson, contrairement à ce dernier, il identifie fonction expressive et fonction poétique (B. V. 75) ; faisant allusion à la didacticité, il ne développe pas. Il faut dire à sa décharge que le développement d’une typologie textuelle est postérieur aux années soixante. Or soumis à un examen typologique sérieux, le texte scientifique, porteur des attributs qui lui ont été reconnus (transparence, monosémie, etc.), se révèle surdéterminé par un autre type textuel. Ce que construisent les guillemets évoqués plus haut n’est rien moins qu’une structure d’enchâssement ; et dans cette structure le langage scientifique n’est pas l’instance dominante. « La dominante, dit Jakobson, peut se définir comme l’élément focal d’une œuvre d’art : elle gouverne, détermine et transforme les autres éléments. C’est elle qui garantit la cohésion de la structure. » Jean-Michel Adam , qui a repris le concept de dominante typologique de Jakobson et de Philippe Hamon, a proposé de le préciser en termes de structure séquentielle. Certes, une proposition comme celle de Venet, qui appartient aux arts visuels, ne possède pas la linéarité qui permettrait d’en faire une analyse strictement séquentielle, mais la structure hiérarchique d’enchâssement, le « parenthésage », comme dit Adam, n’en existe pas moins : — au plan de l’énonciation, la visée illocutoire globale est celle de l’art, et l’argumentation scientifique est prise dans une argumentation artistique qui l’englobe ; — l’ancrage énonciatif global (le je-ici-maintenant) est bien celui de l’artiste exposant (ou plus exactement celui du spectateur regardant et lisant) dans un lieu d’exposition, et non celui du sujet du discours scientifique ; — au plan sémantique, la cohérence globale du discours est celle de l’art, la science n’étant là que pour fournir à l’art un sujet de renouvellement permanent de son contenu et de sa forme (« L’“œuvre d’art” ici subit une mutation ; elle n’est plus cet objet irremplaçable auquel on accordait une valeur fétichiste mais plutôt situe son identité dans son propre renouvellement » (B. V. 74 a)) ; — la cohérence syntaxique globale est également à rechercher du même côté (c’est « avec art », quoiqu’en dise Venet, que sont choisis comme par hasard des graphiques dont les coordonnées homothétiques aux côtés des Blow-up forment encadrement, que sont disposés magnétophone sur socle et texte au mur, que trois conférenciers parlant simultanément sont placés devant trois tableaux contigus, etc.) . Il n’en demeure pas moins vrai que le texte artistique est dénié, selon un procédé qui consiste à tenter d’en annuler l’effet. Ce procédé de manipulation typologique, qui consiste en l’extinction de la prégnance de la structure dominante, et l’enchâssement d’une structure tout autre, sur laquelle tout le paratexte auctorial attire l’attention — le texte scientifique —, revient à un déplacement de focalisation. La rupture de niveau typologique ne se ressent que si l’on passe de la syntaxe scientifique à la syntaxe artistique, ou vice versa (si l’on s’installe d’emblée, comme le discours de l’artiste nous y invite, dans la logique du langage scientifique, on a l’illusion d’une focalisation unique et d’une cohérence totale). C’est en somme un cas assez simple d’enchâssement ; mais celui-ci a pour originalité de posséder une dominante textuelle vidée ou presque de tout contenu propre, réduite au rôle de simple coquille (parenthèses englobantes), dans laquelle vient s’insérer le langage scientifique (parenthèses englobées), dont le contenu est au contraire saturé et qui rempli le rôle d’une séquence hétérogène. Le schéma (transposé d’Adam) pourrait se construire ainsi — /#’/ symbolisant les marques paratextuelles institutionnelles, /#’’/ le paratexte auctorial, /Ø/, la vacuité du contenu propre, et les caractères gras, la prégnance textuelle :

( Ø #’ ( Ø langage artistique ( #’’ (langage scientifique))))

Dans une telle structure la prégnance textuelle dominante et la dominante qui axiologise l’ensemble du texte sont disjointes, contrairement à ce qui se passe dans la plupart des constructions textuelles où la focalisation est cohérente et où une dominante subordonne des types textuels secondaires (pour le roman d’aventure, par exemple, si le récit domine la description, l’explication, le dialogue, etc., c’est parce qu’à la fois il donne son sens général au texte, et qu’en même temps il en occupe l’essentiel du volume). Une telle disjonction permet d’installer un conflit typologique, conflit dans lequel l’artiste a pris parti : en accordant la prégnance à la sous-dominante, et en la refusant à la dominante (jusqu’à en lui dénier, ou presque, l’existence). Les moyens utilisés sont essentiellement paratextuels, le paratexte institutionnel venant ici en quelque sorte au secours du paratexte auctorial : ce dernier est d’autant plus convainquant et efficace, que le paratexte institutionnel, qui devrait en l’occurrence clairement signaler, avec l’appartenance au champ de l’art, la présence d’un texte artistique, désigne au contraire et par feinte un contexte neutre (cube blanc, absence de cadres, etc.), l’œuvre de Venet, en effet, ne pouvant construire cette logique du neutre que Kuntzel a décrite, que pour autant ait été neutralisées auparavant, par l’institution artistique elle-même, les marques visibles de son existence, en offrant à la manifestation l’illusion d’une inscription sur une page blanche, aussi décontextée et transparente que les moyens de la communication scientifique. Si une part non négligeable de l’art autour de 1968 invente une nouvelle façon d’envisager le contexte, en le renvoyant non plus à une instance extérieure, mais au contraire en l’absorbant dans la proposition artistique, c’est-à-dire en le construisant au même titre que le texte principal, une autre part de l’art de ces mêmes années, dans laquelle se range celui de Venet, a besoin d’un contexte neutralisé où puisse avoir lieu une expérimentation sémiotique qui contrôle tous ses paramètres, la page blanche sur laquelle s’inscrivent les signes de cette expérimentation la protégeant en quelque sorte de tout bruit contextuel qui viendrait la brouiller .

Venet, cependant, tout en vantant l’analyticité de ses propositions et la rigueur du langage mathématique, monosémique, laisse toujours la porte ouverte à la signification artistique :

« [Le] vocabulaire mathématique et ses symboles tendent à forclore toute polysémie et ne véhiculent qu’une signification rigoureuse définie par l’univocité des termes employés. Ce n’est pas tant la démonstration mathématique qui compte que ce qu’elle signifie et provoque dans le contexte artistique. » (B. V. 74)

Autrement dit, il reconnaît bel est bien le glissement contextuel constitutif de son geste, mais sans aller jusqu’au point de qualifier plus avant ce langage artistique où bascule le scientifique. Il est parfaitement au fait de ce qui peut passer pour le credo de l’art conceptuel : la mesure de la valeur de l’art étant la mesure de sa remise en question de la définition de l’art . Il rapporte ainsi une conversation où Donald Judd avance que tout peintre ou sculpteur est plus ou moins un bon artiste ; à ce jugement de valeur, il oppose un jugement d’existence : certains le sont et d’autres pas :

« J’ajoutais qu’il n’était pas logique que ces gens méritent automatiquement d’être appelé artistes s’ils ne parvenaient pas, grâce à leur pratique, à apporter de nouvelles définitions de l’art. » (B. V. 91)

En dépit de cette conscience de l’enjeu de l’acte définitoire au sein du champ artistique, Venet maintient la fiction d’une opération blanche, selon laquelle le langage artistique serait entièrement informé par le langage hétérogène introduit : il ne peut laisser supposer que le langage scientifique ainsi décontexté change de nature ; il ne peut donner directement à penser que le contexte artistique puisse surdéterminer l’analyticité, la monosémie, la transparence et la pure transitivité des moyens, et, partant, qu’il puisse être irrémédiablement absorbé dans le poétique, et acquérir de ce fait réflexivité et opacité, car s’il le faisait il introduirait une contradiction dans les termes. Reste à savoir si l’assertion d’appartenance au langage artistique ne demeure pas sous-entendue, dite sans être dite (pour reprendre la formule d’Oswald Ducrot ).

Une telle analyse qui, à partir de l’examen du dispositif typologique, met ainsi en évidence un déplacement de focalisation quelque peu trompeur, et renverse la visée déclarée de pureté logique, telle que Kuntzel en rapporte la progression. Au-delà de l’effort de l’artiste pour éliminer une hétérogénéité qui serait celle de l’art (le fétichisme de l’objet, les traces de style, de personnalisation dues au dessin fait à la main, tous ces marqueurs artistiques que Venet a volontairement fait disparaître), au-delà de la « logique du neutre » auto-présentée et auto-déclarée être la fin de l’œuvre, au-delà de la dénégation de la situation artistique d’énonciation, nous n’avons pas trop de mal à rétablir l’instance réelle de cette énonciation — Bernar Venet œuvrant dans le champ de l’art —, ni même la cohérence sémantique du point de vue artistique, tant il est vrai, comme on l’a vu, que l’artiste sait aussi se définir comme tel. Tout se passe comme si le contrat fiduciaire qu’il passe avec son public portait sur l’acceptation par ce dernier de l’effacement de l’artiste au profit d’une énonciation scientifique ; mais le contrat lui-même se double d’une clause implicite qui est bien de continuer à tenir Venet pour un artiste.

Titres

L’œuvre de Bernar Venet comporte en maints endroits des formes méta-linguistiques, déterminées par une même logique d’ancrage de la signification : les légendes intégrées des graphes de 1966-1967 prétendent en fixer le sens de façon univoque. Plus tard, après 1976, les Angles et Arcs réalisés sur toile comporteront de même la mention de leur mesure, voire la définition mathématique de leur figure, inscrite en gros caractères sur le mur (par exemple : « position de deux arcs majeurs de 254.5° chacun », 1978). Il en est de même pour les lignes indéterminées du début des années quatre-vingt (par exemple : « Position of three undetermined lines », 1983). Venet n’est pas le premier artiste à intégrer de la sorte le titre dans l’œuvre, mais chez lui le geste semble naître d’une nécessité interne, celle qui le conduit depuis sa période conceptuelle à développer un art transparent, qui contrôlerait tout dérapage interprétatif. Comme méthode d’ancrage de la lecture, ce geste est analogue à celui des artistes qui recherchent des titres strictement indiciaires, en énumérant par exemple les matériaux ou la méthode de fabrication (Toroni, Ruckriem, etc.) ou à ceux qui accompagnent l’œuvre d’un descriptif à usage du spectateur (Buren) . Or ces titres dénotent non seulement un contenu mathématique (arc ou angle, c’est-à-dire une figure géométrique désignée par sa valeur en degrés), c’est-à-dire un type, mais aussi l’œuvre matériellement présente, c’est-à-dire une occurrence, un token, et cette deuxième dénotation constitue une autoréférence (comme peut l’être le titre d’un tableau qui commence par « portrait de… » ou « paysage de… »). L’autoréférence « introduit une relation circulaire entre deux niveaux logiques différents ; celui du “métalangage” et celui du “langage objet”. elle viole donc la théorie des types logiques de Russell et Whitehead […] ». En intégrant le titre dans la figure, Venet construit donc un art dont la typologie, du point de vue des niveaux linguistiques, est hétérogène. L’hétérogénéité de la figure flanquée de sa légende semble répondre ainsi, à partir de 1976, à celle des œuvres conceptuelle — moins visible, mais tout aussi présente —, enchâssant, comme on l’a vu, selon une structure de parenthésage hiérarchique, texte artistique et texte scientifique.

Si tout l’œuvre de Venet se présente comme un bloc logique et homogène, si lui-même insiste pour affirmer l’« identité, l’unité et l’homogénéité » de cet œuvre, nous n’en détectons pas moins ce qu’après d’autres nous nommons « hétérogénéité », entendu qu’il s’agit ici d’un concept descriptif, que la sémiotique se donne pour désigner des phénomènes sémantiques et énonciatifs, et non d’un jugement de valeur esthétique. L’hétérogénéité, ici, est détectable au moins à trois niveaux textuels : celui sémantique où s’introduit le sens décroché de la connotation, celui, poétique, qui construit un texte par enchâssement typologique, et celui figuratif qui intègre dans la figure une donnée paratextuelle — pour ne pas parler du niveau pragmatique qui fait se télescoper champ scientifique et champ artistique. Autant dire qu’elle est une donnée isotopique de l’œuvre, qu’elle la structure en profondeur. Peu visible, elle est largement masquée par la logique de surface, et ne saurait se déclarer comme telle, en raison même des énoncés qui constituent le sens asserté (langage scientifique, syntaxe logique, dénotation, non-ambiguïté).

3. Opacités discursives

Idéologie

La différence déclarée du langage scientifique par rapport à l’art et corrélativement, celle de l’art de Venet par rapport au reste de l’art conceptuel, ne se sont pas données d’emblée dans une pureté cristalline. Dans un entretien accordé à la fin de l’été 1967 à un journal méridional, alors que le programme conceptuel est en train de prendre forme, l’affirmation de la différence scientifique, se double de façon étrange, d’une volonté affichée d’obscurantisme. La science est présentée comme un nouveau sujet pour l’art (plutôt qu’un langage), le motif qui correspondrait à une époque dominée par l’« industriel », mais en même temps Venet désigne aussi dans l’art le lieu de ce qui ne se comprend pas :

« La découverte de nouveaux sujets dans la science, l’abandon de toute idée picturale classique, sont pour moi un but, et l’art réside peut-être dans le fait que je ne comprends pas ce que je fais. Je voudrais créer quelque chose de très juste que personne ne comprenne, je voudrais que ce soit par là que ce que je fais demeure de l’art. Mes œuvres n’ont pas d’intérêt pour un scientifique qui en saisit la signification. […]

Mon évolution sera dans le fait qu’un tableau de 1970 sera plus précis qu’un tableau de 1967 traitant du même sujet, parce que de nouvelles découvertes seront venues s’ajouter aux données de 1976. Mon œuvre évoluera avec la science : les critères qui situaient l’évolution de l’artiste et qui se basaient sur les transformations plastiques de l’œuvre, n’ont plus rien de commun avec ce qui dirige mon évolution. […]

Je rejette toute émotion personnelle traduite sur la toile ; nous vivons une époque où l’industriel prime tout ; je veux traduire cet aspect moderne et je pense que tout peut être ramené à des graphiques où aucune vue de l’esprit ou du cœur n’a place. Seule la logique peut faire évoluer ; c’est pourquoi je me suis dirigé dans un art plus logique où la discipline occupe une grande part. » (B. V. 67)

Certes, il faut faire la part dans un tel article de la façon dont les propos de l’artiste ont pu être traduits par un journaliste de presse locale, peu au fait de l’art contemporain . Il est cependant douteux que ce dernier ait entièrement inventé l’axiologie qu’il rapporte. Les propos résonnent comme ceux d’un artiste qui défendrait un art d’attitude, et s’ordonnent autour de tout un système de valeurs qui ne se limite pas à un argumentaire infra-artistique (la spécificité du langage scientifique opposé au langage artistique), mais contient aussi des éléments d’idéologie extérieurs : — pour le contenu, la valorisation des graphiques, de la logique, de l’industriel (dont on perçoit la détermination autobiographique : lieu de naissance, professions du père et des frères, premières expositions dans les salon de Saint-Auban supposant des instances de légitimation appartenant à la fois au champ artistique et au champ scientifique, etc.), et de la discipline (dont le mot résonne davantage encore comme indice d’adhésion à un système de valeurs) ; — au plan de l’énonciation le fait que la déclaration du programme conceptuel (l’évolution personnelle qui épousera le mouvement des idées scientifiques), se double de la proclamation (performative) d’une évolution plus générale qui embrasse toute l’époque, en une figure qui ressemble à celle bien connue du progrès (« seule la logique peut faire évoluer »), et laisse deviner qu’il s’agit moins en l’occurrence de structure du langage que d’évolution ; — enfin au plan de la compétence du sujet artiste, sa modalisation selon la croyance (« je pense que tout peut être ramené à des graphiques »), croyance en l’occurrence en une sorte de caractéristique universelle.

Dans le moment même où il affirme son retrait sensible en tant qu’artiste, Venet, avec la « discipline », réintroduit une économie et une politique du corps. Dans ce même moment où il met en avant l’objectivité triomphante du langage scientifique, il en avoue le caractère auto-proclamé. Il ne peut faire qu’en valorisant la science à travers ses manifestations technologiques (le graphisme, l’industriel), il ne trahisse l’incertitude de l’entreprise artistique, sa naïveté religieuse, son fond obscur de croyance. L’évaluation normative qui axiologise, comme on vient de le voir, l’outil graphique, le langage logico-scientifique, l’attitude de l’artiste, et esthétise une nouvelle forme d’art, a lieu selon les quatre modalités du savoir-faire, savoir-dire, savoir-être et savoir-jouir, repérées par Philippe Hamon . Ce quadruple système normatif qui préside ici à la valorisation de la science la déborde de toute part, et n’a donc rien de scientifique ; il se range dans ce que ce même auteur identifie comme l’« effet-idéologie » d’un texte.

Performance

Dans le catalogue de l’exposition de Beaubourg, consacrée en 1977 à la scène niçoise, Ben rapporte l’anecdote suivante :

« Bernard (sic) Venet faisait son service militaire. Un jour, il vint voir Ben, lors d’une permission, à son magasin et lui dit :

— Tu sais Ben, je suis le peintre le plus rapide du monde, est-ce nouveau ?

— Oui mais comment fais-tu ?

— Je prends cinq toiles, je les mets par terre les unes à côté des autres, je prends mon pinceau, je trempe mon pinceau dans la peinture et j’éclabousse d’un seul geste de bras, les cinq tableaux en un dixième de seconde, ce qui fait deux centièmes de seconde pour chacun, il n’y a pas plus rapide que moi ! »

Ce geste attesté par une illustration ne fut à ma connaissance documenté nulle part ailleurs, van der Marck ne faisant que le citer, en précisant qu’il voit dans le récit de Ben « une pointe de perfidie ». Ce récit amplifie un trait que l’on retrouve ailleurs en filigrane, disons une certaine performance, en faisant résonner la double acception que ce mot peut avoir en Français. Quand en juin 1967, de retour des États-Unis où il a entamé son programme conceptuel, Venet donne un entretien à un journaliste local, celui-ci reprend à son compte un énoncé dont on peut se demander dans quelle mesure il n’a pas été induit par l’artiste. Le même goût de la performance y transparaît :

« L’industriel a mené ensuite Bernar Venet à la science. Et c’est ainsi qu’il est maintenant le seul peintre au monde à exploiter un nouveau style […] »

On peut refuser d’accréditer les déclarations de Ben et celles du journaliste local, ou les rapporter à des impulsions juvéniles . Plus tard, cependant, quand l’artiste s’adonnera à la sculpture, un tel vecteur performatif est à nouveau lisible. Les images de productions des sculptures en atelier présupposent dans l’ensemble un exploit de type physique et technique. Dans le livre de 1989 préfacé par Jean-Louis Schefer, les photographies d’André Morain, qui montrent toutes des scènes de fabrication dans les ateliers des établissements Marioni (Rozières-sur-Mouzon, Vosges), ont un côté « forges de Vulcain » et donnent de l’artiste une image demiurgique (on pense à Calder). Les accidents (1996) qui apparaissent comme l’agrandissement d’un jeu de mikado impressionnent par le poids des barres métalliques utilisées. Certains projets publics impressionnent également par leur échelle (L’arc majeur pour l’autoroute A6 par exemple), voire par leur démesure (je pense à l’idée de la Grande oblique devant relier virtuellement Paris à Hong Kong).

Quand Venet emploi le mot performance ce n’est certes pas pour parler de son travail en atelier (comme je viens de le faire). Il désigne ainsi rétrospectivement son étalement dans les poubelles ou plus récemment le jeu de mikado avec les barres d’acier. Il désigne ce qui est devenu un genre (au même titre que l’installation) dans l’art contemporain. C’est qu’il y a deux registres de la performance, celui déclaré qui en fait un énoncé d’appartenance générique dans l’art, et celui implicite qui ressortit à une pragmatique. Dans ce dernier un sujet est engagé, il est doté de certaines compétences, il réalise des actes dans le cadre de situations d’exposition, de transmission de messages artistiques, il s’adresse à un public proche ou lointain. L’acte alors se donne à lire avec tout le pathos dont il est porteur, il n’est plus un pur énoncé décontexté de tout rapport intersubjectif.

Autobiographie

Le souci d’écrire son histoire, d’en préciser les faits, d’en expliquer les moments, de rectifier la compréhension qui peut en avoir été faite, est constant chez Venet. Un récit autorisé du genre “ la vie et l’œuvre de l’artiste ”, n’a cessé de se construire au gré des catalogues, de se modifier en fonction des derniers épisodes en date, non seulement en intégrant ces épisodes — actualisation bien nécessaire — mais aussi en révisant la façon de présenter les précédents, voire en exhumant des faits passés sous silence auparavant. « La remontée rétrospective dans le temps, écrit Jean-Marc Poinsot à propos d’Yves Klein, est de toute évidence le ressort de toute biographie bien menée. On n’y dispose dans le passé tel ou tel fait que dans la mesure où il est susceptible de conforter les aboutissements ultérieurs, “l’extrémité consciemment atteinte”. » À cette différence près que là où un Klein construit sciemment son image d’artiste, manipule les faits et s’en moque, là où un Boltanski joue des ambiguïtés entre le réel et la fiction, l’image de l’artiste construite par Venet recouvre celle de sa propre personne ; elle est toujours modalisée par un dire vrai.

À partir de 1974, il intègre sa période niçoise dans son curriculum vitæ, amendant ainsi les précédentes versions aseptisées de celui-ci. La dernière version en est datée de 1997 ; due à Anne Hindry , elle ne contredit pas celle publiée en 1988, par Jan van der Marck , dans l’importante monographie, riche de précisions et d’anecdotes, qu’il a consacrée à l’artiste. Toutes deux contiennent des indications précieuses sur la carrière, comme sur l’équation personnelle de l’artiste : il est le benjamin d’une famille de quatre garçons, résidant dans une cité ouvrière de Péchiney (Saint-Auban près de Château-Arnoux dans les Basses-Alpes) ; affecté par un asthme chronique l’éloignant de l’école pour une cure, il est encouragé très tôt par sa mère, vers dix ou onze ans, dans son penchant pour le dessin et la peinture ; à quatorze ans, il perd son père, instituteur devenu chimiste (deux de ses frères se retrouveront ingénieur chimiste et dessinateur industriel) ; en 1958-1959, refusé à l’École des arts décoratifs de Nice, il suit les cours de l’École municipale préparatoire, puis travaille comme décorateur à l’Opéra ; ses premières peintures attestent diverses influences ; dès 1958, il fréquente le magasin de Ben, rue de l’Escarène et y entendra parler de Klein, d’Arman, de César, mais aussi du groupe Zéro de Dusseldorf (B. V. 99)…

La période qui commence avec le temps passé sous les drapeaux donne lieu à un récit qui égrène œuvres et anecdotes, et qui pour l’essentiel apparaît dans l’entretien accordé à Catherine Millet (B. V. 74 a) : séjour à la caserne de Tarascon où il jouit d’un atelier, croise Martial Raysse, se fait photographier étalé au milieu de détritus et de poubelles, et fait divers essais de peinture gestuelle, dont une série au goudron avec les pieds ; 1963 : peinture au goudron sur journaux et sur toiles, photographies de goudrons, tas de gravier et goudron, dessin prévoyant le recouvrement progressif d’un tableau ; 1963-1965 : peinture industrielle sur des cartons assemblés ; 1966 : premier séjour à New York, sculptures avec des tubes de bakélite, exposition à Céret du dessin coté d’un tube présenté en même temps que celui-ci, début du travail conceptuel (dessins industriels, graphes mathématiques).

Toutes les publications de Venet, avec leur balai de documents liés aux relectures successives du passé, démontrent assez combien la construction biographique y prend le pas sur la simple transmission documentaire d’œuvres à caractère monosémique. À commencer par la façon dont les tas de gravier et goudrons de 1963 sont intégrés dans cette biographie, en étant présentés, en 1974, à la fois comme une sortie de la tradition européenne, et comme une préfiguration de l’Anti-form :

« [Ces pièces] avaient la propriété de sortir de la tradition constructiviste européenne (agencement des volumes les uns par rapport aux autres) et de n’avoir pas de forme spécifique. On peut leur trouver un lien très étroit avec ce que l’on a appelé ces dernières années, l’“antiform”. » (B. V. 1974)

La première référence implicite est celle de la fameuse déclaration de Frank Stella qui en 1964 affirme la différence de son art d’avec toute la peinture géométrique européenne en raison de son caractère non relationnel ; la seconde est celle d’un concept forgé par Robert Morris , dans un article d’avril 1968 (il présente en octobre de la même année un tas de terre mêlée d’autres matériaux et objets, dénommé Earthwork ) Ces auteurs ne sont pas nommés, et la convocation d’une compétence historiographique implicite, commune au locuteur et au lecteur, transforme l’assertion en argument d’autorité. Cet argument masque le renversement du processus ordinairement décrit par l’historiographie — le geste de Morris présenté comme une réaction au minimalisme —, au profit d’une biographie personnelle où le tas amorphe précède le réductionnisme rigoureux de la période conceptuelle. Il importe davantage en effet de prendre date pour tel ou tel fait que de fournir une explication cohérente du fil biographique, quitte à atomiser ses occurrences, et au risque de le démembrer.

La documentation relative à des tas se partage en deux types de documents. Les premiers, reproduits dans la monographie de 1974, sont des photographies de 1963 : sur l’une, peut se voir l’artiste à côté d’un tas, une charrette faisant l’accessoire ; un gros plan, montre un autre tas dans une rue, au bord d’un trottoir, avec la légende « “Sculpture” – Volume composé de gravier mélangé à du goudron, sans dimensions spécifiques, 1963 ». Les seconds, publiés dans le catalogue de La Jolla (1976) et ailleurs, sont des prises de vue de tas de charbon installés en 1975. La légende du catalogue de 1976, « Charcoal sculpture without specific shape, 1963 », ne le dit pas, non plus que celle de la monographie de van der Marck qui précise toutefois le lieu : « œuvre […] de 1963 […] tas de charbon […] Installation à la galerie Daniel Templon ». Le tas de charbon, que la légende date de 1963, renvoie de la sorte implicitement aux tas de gravier et goudron, et constitue rétrospectivement une série. Venet explique qu’il n’a pas pu réaliser ces œuvres en galerie :

« [Je] réalisais alors des monticules faits de gravier mélangé à du goudron. Ces pièces, telles que je les ai photographiées peuvent être confondues avec des “ready-made”. Il aurait suffi, pour qu’il n’en soit pas ainsi, de les reconstituer sur un lieu d’exposition, montrer qu’il ne s’agissait pas de pièces préfabriquées. J’avais alors l’intention de le faire mais étant donné le peu d’intérêt des galeries pour mon travail, je n’en ai pas eu l’occasion. » (B. V. 74 a)

Van der Marck explique que le tas a été trouvé dans une rue et le qualifie de « ready-made modifié […] forcément éphémère ». « Malgré les apparences, ajoute-t-il, ce tas de goudron et de gravier informe n’appartenait pas à ce que Pierre Restany allait appeler, à propos d’Arman un art de présentation fondé sur la quantité. Il s’agissait plutôt d’un geste radical […] ». Comment ne pas être sensible à l’extrême labilité des mots ? Faut-il en la matière chercher une vérité, et se demander dans quel genre d’œuvre on doit ranger les tas de goudrons ? Doit-on se demander s’il s’agit en réalité d’une performance, d’une photographie-souvenir, d’un Ready-made, d’un art de présentation ? Ne doit-on pas plutôt constater l’existence d’un jeu des dénominations génériques — le jeu primant sur leur contenu — en rapport avec une construction biographique en devenir. Une telle construction, avec son procès rétrospectif périodiquement renouvelé, n’est pas propre à Venet ; elle correspond, à n’en pas douter, à une loi plus générale valable pour une bonne part de l’art conceptuel où « “ le récit biographique et la production ont toujours été en décalage. Il y a toujours eu initialement quelques œuvres et une prestation publique pour prendre date », le gros de la production étant venu après.

Chez Venet cependant, lorsque l’on met bout à bout tous les faits rapportés, toutes les contributions à la construction biographique, on bascule toujours du côté du dire vrai, de l’explication, voire de la justification. La mythographie est moins une construction délibérée qu’un récit à la première personne où l’être de l’artiste et son image ne se disjoignent pas. Il n’y a pas chez lui la disjonction que l’on a repérée chez d’autres. Le récit biographique ne se donne pas comme une fiction (ce à quoi nous a habitué un certain art d’attitude). La mythographie est réaliste. Le corollaire de cette absence de disjonction étant bien une présence du sujet qui se profile derrière le récit avec d’autant plus d’importance.

Todestriebe

La biographie de van der Marck, outre qu’elle insiste sur le contexte industriel de l’enfance de l’artiste, rapporte aussi un fait qui — selon une « légende », dit l’auteur — serait à l’origine de la transformation de « Bernard » en « Bernar ». La mère de Venet, qui avait déjà trois garçons, attendait une fille dont le prénom, Bernadette, était déjà choisi. Un quatrième garçon étant né, le prénom fut masculinisé, mais l’enfant à deux ans portait encore un ruban dans les cheveux (ce qui après tout n’est pas forcément une marque de féminisation, mais correspond aussi à une pratique passée). Venet aurait enlevé la dernière lettre de son prénom parce qu’elle rappelait la dérivation suffixale féminine. Van der Marck doute de l’explication, et pense que la transformation a eu lieu en suivant le modèle d’Arman, Venet rêvant sans doute de se faire un nom sous celui de « Bernar », tout court (on pense aussi à Ben, ou à César). En alignant cependant des indices comme la santé fragile, et le rôle attribué à la mère, il n’en décrit pas moins une équation personnelle qui, comme l’on dit, était là pour faire de Venet un artiste. Le moins curieux, pour ajouter un peu à cette veine psychanalytique, n’étant pas que précisément Venet, pour masculiniser son prénom, lui ait ôté la seule lettre qui avait la queue en l’air ! S’il faut écouter le récit biographique de l’enfance — construit et reconstitué rétrospectivement en vue d’éclairer les créations de l’artiste et de dire leur raison d’être —, comme les ouvrages sur l’artiste nous y invitent, on peut y entendre tout autre chose que l’indication de la détermination d’une vocation par le milieu familial et industriel, ou la recette de la formation d’un nom destiné au milieu de l’art.

Il est intéressant d’examiner les quelques documents accessibles témoignant des débuts dans l’art. Le 18 février 1961, juste avant de partir à l’armée, celui que l’on nomme encore Bernard Venet expose au premier étage, dans les salons du cercle récréatif de Saint-Auban. Un pré-papier paraît dans le Méridional , sous la plume d’un journaliste qui dit avoir repéré il y a peu le jeune artiste dans le Salon de peinture de Péchiney . Le peintre y figure deux fois : devant un autoportrait, la palette à la main, ainsi que penché sur « l’œuvre intitulée “vie” », « dans un tout autre style qui est celui de l’artiste actuellement », une composition dispersant des êtres symboliques dans un espace à la Paul Klee. Un autre pré-papier reproduit une autre photographie de l’artiste devant un autre autoportrait : cette fois la tête n’est pas réaliste, mais faite de signes, circonscrite de cercles concentriques et entourée d’un damier (Klee est encore là). L’article évoque une « peinture inspirée par la mort du moins son tableau qui lui tient le plus à cœur et qu’il a intitulé : “La vie est une permission de la mort” ». Sur le compte rendu de l’exposition paru dans Nice-Matin est reproduit « “inspiration en rouge”… sur laquelle l’artiste a rassemblé maints symboles » (encore dans la manière de Klee) :

« Ses tableaux du genre pré-figuratif représentent bien souvent le tombeau, la mort, et nous montrent un tout petit homme stylisé, couché ou debout, parfois environné des rayons de la gloire, parfois dans la lumière vive symbolisant la vie… que l’artiste a néanmoins cernée de noir […] »

Des reproductions attestant de cette période de jeunesse, que pour faire vite on qualifiera de modernisto-symboliste, n’apparaîtront qu’en 1988, sans doute parce que le récit biographique et les indications de lecture données par Venet sont alors suffisamment ancrés dans le public pour qu’il ne craignît plus créer la confusion en dévoilant tout un pan existentiel, où l’angoisse de la mort se mêle à des visions de fusion panthéiste, tout un arrière fond obscur que masquaient les déclarations péremptoires sur l’avenir de l’art réformé par les vertus de la science, l’affirmation tonitruante de l’unicité du sens et de la clarté des signes. La silhouette brune du petit homme sur fond doré, encadré de noir et flanqué de deux lances, reproduite dans l’ouvrage de 1988, avec pour titre La vie est une permission de la mort, donne la version figurée de ce que Kuntzel a détecté dans la logique du neutre, en évoquant la théorie freudienne du Todestriebe, de la pulsion de mort, laquelle rappelle l’exigence latente d’une unité primordiale, d’un état d’indistinction. La formulation du titre de Venet ne pouvant pas ne pas faire penser à la lettre même du texte freudien : “ […] la fin vers laquelle tend toute vie est la mort ; et inversement : le non-vivant est antérieur au vivant. ”

Autoportrait

Un curieux article paru dans le Patriote , en 1965, contient dans un cartouche la mention : « Bernar Venet et Baudelaire », donne un extrait du poème en prose « Le Joujou du pauvre » (sans en indiquer le titre, ni l’origine) entre deux illustrations photographiques (non légendées), celle d’une peinture industrielle sur assemblage de cartons d’emballage et celle de l’artiste « couché au milieu des poubelles de l’armée ». Cette photographie, en dehors de la période pré-conceptuelle, ne semble avoir pris son importance que longtemps après. Elle ne figure pas dans les premières publications qui « récupèrent » la période niçoise (livre de Catherine Millet de 1974, publication de 1975 chez Hubschmid, avec le texte de Thierry Kuntzel sur le neutre, catalogue de 1976 du musée de La Jolla, etc.) et il semble bien qu’elle n’ait fait sa réapparition qu’en 1988, dans le livre de Jan van der Marck, avec la légende suivante : Performance : hommage à Arman, 1961, Bernar Venet dans les poubelles de l’armée. Cette photographie, qui remonte donc au séjour à la caserne de Tarascon, prend alors rang dans la biographie artistique, inaugurant au même titre que les tas de charbon la période niçoise des cartons peints. Depuis sa première diffusion en 1988, elle n’a cessé de changer de titre. La référence à Arman a disparu : Performance dans les détritus (Hindry, 96), pour faire place dernièrement à un énoncé qui semble vouloir ramasser l’ensemble des qualificatifs applicables aux œuvres de l’artiste : « À propos de : sobriété, pauvreté, abandon, simplicité, austérité, sévérité, rigueur, rudesse, dépouillement, ordinaire ». Performance (Venet, 1997). Dans l’exposition du Nouveau Musée à Villeurbanne, en 1997, elle est passée du rang de document photographique reproduit dans les publications à celui d’œuvre présentée au mur : sous la forme de photographies numérisées (125 x 155 cm) .